![]() MasterReplicas AnakinSkywalker FX Lightsaber

MasterReplicas AnakinSkywalker FX Lightsaber

MasterReplicasによる初のワーキングセイバー(第2弾にはANHベイダーFXセイバーが予定)。ELシートの光刃を持ち、サウンドチップと2つのモーションセンサーにより起動音・持続音・収束音・加速音・衝撃音を再現している。

実物のプロップの全長は27cmほど、直径は3.2-3.8cmほどなのだが、このFXセイバーは全長約32cm、直径約4.0-4.7cmほどとかなり大きめになっている。

|

LED部分。かなり手抜き。溝は浅いし赤と緑の樹脂パーツを適当に接着しているだけである。無論発光などしない。 MasterReplicasのライセンス印刷がシュラウドの下面にある。 銀色部分はMasterReplicas社広報によると、押し出し成形された6061アルミ合金に一部機械加工したもので、クロームメッキを施されている。下地処理はほかのレプリカに比べて手をかけていないので、仕上がりは雑。 |

|

バブルレンズ部。一個一個が本物より多少小さい。適当に接着されており、接着剤のはみ出しも目立つ。こちらも発光などしない。 銀色の帯状の部分は樹脂にメッキ塗装で、ヒケがひどい。 |

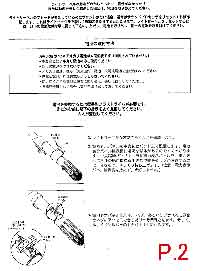

| 電池を入れるために分割したところ。ボトムチューブは完全に中空のパーツになる。使用電源は単3電池6本。かなりしっかりと装着されるようになっており、振り回しても外れる心配はない。 コントロールBOX下にあるプラスネジを一本緩め、その後ボトムチューブをねじって分割するのだが、アルミ合金は柔らかく、簡単にネジ穴をナメてしまうので注意。 |

|

|

このシールの矢印に上下のパイプの溝を合わせてからコントロールBOXのネジを締め込む。ボトムチューブに空けられた穴にネジが入るようにする必要があるのだ。 |

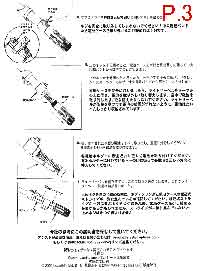

| エミッター。ブレードは実質上取り外しは不可。 シュラウドにある六角穴のネジは本物には無い。 |

|

|

ブレードはELシートを巻き付けたものをポリカーボネート製のパイプに入れている。 |

| ブレード先端。樹脂製のキャップがされているだけだが、発光時の見栄えはさして悪くない。 実はこの中に加速音用のモーションセンサーが仕込まれている。 |

|

|

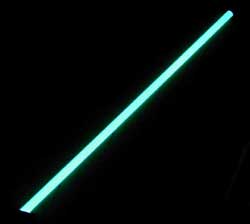

消灯時のブレード。ブレード長は一番長いところを測って約89cm。太さは約2.4cm。 |

| ブレード点灯時。明るい室内で撮ればこんな物である。それでもLightech製ブレードとは雲泥の明るさ。Parksaber Inc.のブレードとほぼ同等(か多少暗い)の明るさだが、太い分見栄えがいい。 |  |

|

暗闇での点灯。露出を調整して、大体肉眼で見たときの印象に見えるようにしてある。 ちなみに加速音は6種類、衝撃音は4種類が用意されており、2チャンネルあるサウンド回路から、持続音が切れることなく各種効果音が同時に鳴るようになっている。モーションセンサーの調整も非常に良くできている。音量・音質も合格点。 |

| そこそこ遊んで早速分解にかかる。 各部はほとんどネジで固定されており、一つ一つ外していけばとりあえず分解できる。 一ヵ所特殊三角ネジがあることと、スイッチ下のリベット状パーツは差し込まれているだけなのでナイフなどでこじって起こす必要があることには注意。 更に、内部の樹脂製パーツを外装から抜き取る際には結構力が必要になる。ネジを全て取り除いていることを確認したら思い切って力を加えなければいけない。 |

|

|

金属製の外装の中には樹脂製パイプがあり、その中に回路類は仕込まれている。 ブレードの固定は意外に単純だが、硬質ゴム製のリングを2ヵ所にはめるなど、衝撃対策が行われている。が、本格的な格闘にはやはり耐えられそうにない。 |

| 円形の基盤がサウンド回路部(直径3cm)。 中央の黒いほくろ状の樹脂部分がサウンドチップ。中国や香港の電子トイによく見られる形式だ。 抵抗などにチップ部品も使われており、コンパクトにまとめられている。 赤黒はバッテリーライン、白はスピーカーライン。 |

|

|

オレンジ色のラインはサウンド回路から衝撃音用センサーにつながっている。 灰色の太いラインはブレード先端の加速音用センサーへ。 青いラインはサウンド回路on/off用のラインで、スライドスイッチへ。 黄色いラインはELインバータ関連。 |

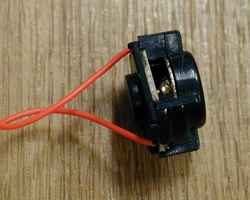

| ブレードの根本に仕込まれている衝撃感知用センサー。内部の半球状部品はスプリングで固定されており、衝撃を受けて周囲に触れると電通する。 |  |

|

加速音用モーションセンサー。 柔らかいスプリングが金属製パイプの中央に立っており、ブレードが振られてスプリングがパイプに接触すると電通する。 |

| サウンド回路の裏面。 抜かれているコネクターはELインバータへ電源を供給するライン。これを抜いていてもサウンド回路だけで独立稼働する。 |

|

|

サウンド基盤には機能を残したまま削る余裕がまだ若干ある。 よーく見ると結構ハンダ付けの技術がいい加減で、隣接している端子のハンダがブリッジしてしまい、それをケガキの様なものでひっかいて切断した後が見られたりする(驚 多くの不具合が報告されているようだが、この辺の接触を修復するだけで直る可能性はある。 |

| サウンドに関係する部分だけを取り出したところ。 電池部分を除くと本当にコンパクトなのがわかる。 この状態で2本の青いラインをショートさせると起動する。 ちなみに、音声部分には9Vある電源の内、6V分しか使っていない。並列配線で途中から分岐している。改造する場合は注意してもらいたい。 |

|

|

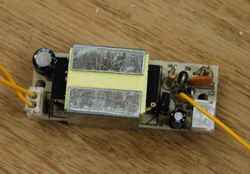

ELインバータ部分。基本的にはトランスと高速スイッチングさせるためのトランジスタとの組み合わせなのでコンパクト。 最適な周波数にチューニングしたと言うだけあって、性能も現行のものではトップクラス。 |

| 裏面。 惜しむらくは、この製品でELブレードの限界がはっきりしたことだろうか。やはりELの光はプラズマ管のそれには遠く及ばない。 現在の所は、格闘を求めるならELor光ファイバー系素材、輝きを取るならプラズマブレード、の二者択一で作るしかない。 |

|

|

|

説明書。 |

|

|